von admin | 10.02.2025 | Obstbaumgruppe

Es war einmal ein Bauer – mehr ein Gärtner und Baumwart – der am Waldrand von Rottum, Kreis Biberach in Oberschwaben, einen wild aufgegangenen Apfelbaum fand und ihn auf sein Grundstück pflanzte. Das war 1903, als im Ries gerade die Bahnstrecke von Nördlingen nach Wemding fertiggestellt wurde. Erste Früchte trug der Jungbaum 1912. Eine Baumschule soll dabei gemerkt haben, dass es sich um eine besonders Sorte handelte. Tafelapfelqualität auf unveredelten Sämlingen ist sehr selten. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs im Jahr 1914 benannte der Gärtnereiverband im damaligen Königreich Württemberg die Sorte nach ihrem Finder – Jakob Fischer. Der zog zwar 1928 aus Rottum weg, doch der Nachbesitzer hielt den Baum sehr in Ehren, bis dieser nach ca. 117 Jahren abstarb. Der Reststamm wurde vergangenen Februar gefällt und einem Künstler zur Erstellung einer Skulptur überlassen.

Bis das Dorf Rottum richtig merkte, was es mit seinem Jakob-Fischer-Urbaum auf sich hatte, war der Apfel durch zahllose Veredelungen bald schon deutschlandweit verbreitet. Der „Schöne vom Oberland“, wie er auch heißt, war ab 1920 auf Obstausstellungen zu sehen und erhielt erste Preise. In den Landkreisfluren zählt die Sorte zu den allerhäufigsten. In Heroldingen pflanzte die Gemeinde oberhalb des Quellgebiets im Ried in den 1950er Jahren u.a. überdurchschnittlich viele Jakob-Fischer-Hochstammbäume.

Weil die Äpfel nur wenige Wochen haltbar sind, gelangte die Sorte nicht in den Erwerbsobstanbau. Will jemand einen Baum des hervorragenden Tafel- und Küchenapfels in seinen Garten setzen, braucht es den nötigen Platz. Weil die Früchte groß und schwer werden, kommt es mit zunehmendem Alter zu einem hängenden Wuchs der seitlichen Äste. Unter solch schützendem „Vorhang“ eines noch heute stehenden Baums ruhte sich der letzte Dorfflur von Schrattenhofen einst von seiner Feldarbeit aus und entzündete mit gerade diesem Jakob Fischer die Leidenschaft für Äpfel und Birnen im Herzen des Autors dieser Artikel.

Steckbrief:

Baum: stark wachsend, gerader, gesunder Wuchs, große Krone (ab und zu auslichten), Holz widersteht Frost

Blüte: früh, lang anhaltend, etwas frostempfindlich, schlechter Pollenspender

Schale: Grundfarbe hellgelb, Sonnenseite leuchtend rot bis blauviolett – ansprechende Optik, bei Lagerung zunehmend „wachsig“

Frucht: Form unregelmäßig, groß bis sehr groß, saftig, aromatisch säuerlich

Pflückreife: ca. Anfang September

Genussreife: ab Erntezeitpunkt

Haltbarkeit: etwa vier Wochen

Ralf Hermann Melber, 8. Februar 2025

von admin | 10.02.2025 | Obstbaumgruppe

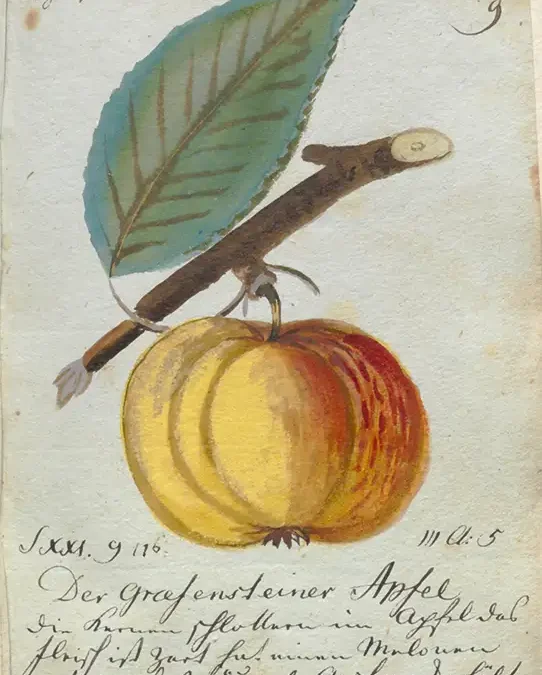

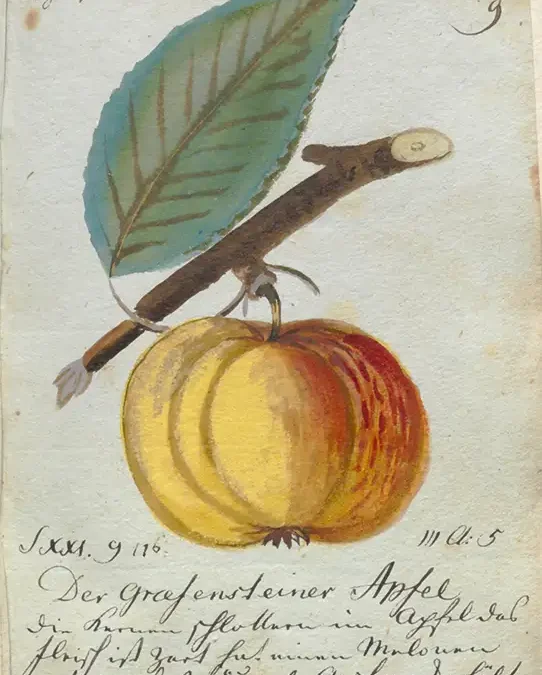

Stark eingewuchert in einer Hecke bei Heroldingen auf der Flur „Otterflecken“ fristete ein Apfelbaum sein Dasein – von Vögeln geschätzt, von Menschen vergessen. War es irgendein wild aufgegangener Sämling? Ein Rundgang mit dem Pomologen Hans-Thomas Bosch dort am Riesrand brachte bei nur spärlichem Fallobst Gewissheit: ein Gravensteiner! Mindestens zehn weitere Bäume dieser Sorte, die seit 1669 bekannt ist, sind bei einer landkreisweiten Apfelsortenermittlung Jahr registriert worden.

Die Herkunft deutet auf den Ort Gravenstein in Nordschleswig hin, doch ist dies nicht absolut sicher. Nordamerika und Kanada kennen den Apfelbaum ebenso wie das Gebiet von Norwegen bis Südtirol. Dennoch flog die so wohlschmeckende, druckempfindliche, nicht lang haltbare Sorte aus dem modernen Erwerbsobstanbau heraus. Dabei handelt es sich um eine ausgezeichnete, wohlriechende Frucht.

08/15-Schnitt, wie er so oft mit seinen vielen Wassertrieben zu beobachten ist, wird beim Gravensteiner kaum Früchte hervorbringen. Es reicht ein mäßiger Baumkronenaufbauschnitt. Zur Fruchtholzbildung beschneide man die Nebentriebe eher nicht. Es dauert, bis der Baum trägt – und das mittelmäßig bis unregelmäßig. Viele Äpfel fallen schon vor der Ernte, doch sie lassen sich gut verwerten. Spät geerntet entfalten sie das volle Aroma. An dieses erinnert sich ein Nachfahre der Mühlen entlang der Schwalb ebenso wie ein „Zugereister“ aus der Steiermark. Diese Leute brauchen nicht erst durch einen Artikel wie diesen überzeugt zu werden.

Wenig wechselhaftes Klima mit gutem, ausreichend feuchten Boden liebt der Gravensteiner. Für Schorf und Mehltau ist die Sorte durchaus anfällig, Spätfröste setzen der Blüte zu. Weil der Baum jedoch selbst im rauen Westerwald in relativer Tallage nachweislich gedeiht, muss man bei dieser stark wachsenden Art wohl nicht zu viel Angst haben. Wie gut, dass wir Bäume dieser Art bei uns noch käuflich erwerben können, um ihnen wieder mehr Verbreitung zu gönnen – gerne auch im Rahmen der Aktion „100.000 Bäume für den Landkreis“. Dann aber sollte der Gravensteiner nicht in einer Hecke verkommen und durch richtige Pflege die Gelegenheit erhalten, mit Hochgenuss für regionale Gesundkost zu sorgen.

Steckbrief:

Baum: teil sehr starker Wuchs, Leitäste steil bis schräg aufwärts wachsend, breite, ausladende Krone

Blüte: frostempfindlich, schlechter Pollenspender

Schale: grüngelb bis gelb, sonnenseits karminrot marmoriert oder geflammt

Frucht: mittelgroß bis groß, hervorragender Tafel- und Wirtschaftsapfel mit raumfüllendem Duft

Pflückreife: frühestens ab Anfang August

Genussreife: ca. Anfang Oktober

Haltbarkeit: bis November

Ralf Hermann Melber, 8. Februar 2025

von admin | 10.02.2025 | Obstbaumgruppe

Als der Verfasser einmal einen Bestimmungskurs des renommierten bayerischen Pomologen Friedrich Renner besuchte, kam immer wieder die Sorte „Geflammter Kardinal“ zur Sprache. Lageräpfel davon wurden zur Veranschaulichung von Hand zu Hand gereicht.

Wolfgang Subal, ein weiterer Pomologe, der während des Oettinger Apfelmarkts bereits zahlreiche Menschen mit der Bestimmung ihrer Apfel- oder Birnensorte beglücken konnte, fand in der Nähe von Huisheim einen Altbaum des Geflammten Kardinals und empfahl dringend dessen Vermehrung. Bis dahin ist die Sorte im Landkreis wohl noch nicht groß aufgefallen. Auch deshalb haben die Obstbaumfreunde Harburg den Baum mit dem römisch-katholischen Würdentitel bei einer Obstbaumpflanzung berücksichtigt.

Was hat es mit dem Apfel, der u.a. auch „Bischofsmütze“, „Dickapfel“, „Kaiserapfel“, „Straßburger“ oder „Falscher Gravensteiner“ heißt, auf sich?

Seit 1801 geht man von einem Zufallssämling aus dem Norden Deutschlands aus. Von dort wurde die Sorte dann weit verbreitet, weshalb es verwundert, warum sie so selten geworden ist. Schließlich ist der Apfel vielseitig verwertbar, ob als Tafel-, Saft- oder Mostapfel. Das war für die Harburger schließlich ein Kriterium, denn man möchte dort möglichst viele Einheimische für das regionale Obst begeistern.

Angesichts der vielen Vorteile des Geflammten Kardinals verwundert die Seltenheit im Donau-Ries und überhaupt in Nordschwaben. Ob es wirklich daran liegt, dass Äpfel vermeintlich im Supermarkt wachsen oder Apfelbäume vor Jahrzehnten gewinnbringend gerodet werden konnten? Wie auch immer: Die Bäume werden sehr groß und recht alt, sind robust und meckern grundsätzlich nicht an Klima oder Boden herum. Sie tragen regelmäßig und alternieren interessanterweise kaum. Das heißt, dass sie nicht generell etwa jedes zweite Jahr aussetzen. Selbst mit Krankheiten und Schädlingen fällt der „Pleissner Rambur“, wie er auch heißt, nicht besonders auf.

Dass die Kerne sich häufig lösen, lässt ihn zu den „Klapper-“ oder „Schlotteräpfeln“ zählen. Verwechseln können ihn Ungeübte mit dem geschmacklich hervorragenden Gravensteiner. Weil die Früchte nicht windfest hängen, sollten sie im Herbst vor angekündigten Stürmen geerntet werden.

Steckbrief:

Baum: stark wachsend, groß und langlebig, Klima- und Bodenansprüche gering

Blüte: mittelfrüh, lang anhaltend, robust, triploid

Schale: hellgelb mit roten, geflammten Streifen, auf Sonnenseite kaum Schalenpunkte sichtbar

Frucht: saftig und erfrischend, Fleisch grünlich bis gelbweiß

Pflückreife: September

Genussreife: Oktober

Haltbarkeit: Januar

Ralf Hermann Melber, 8. Februar 2025

von admin | 10.02.2025 | Obstbaumgruppe

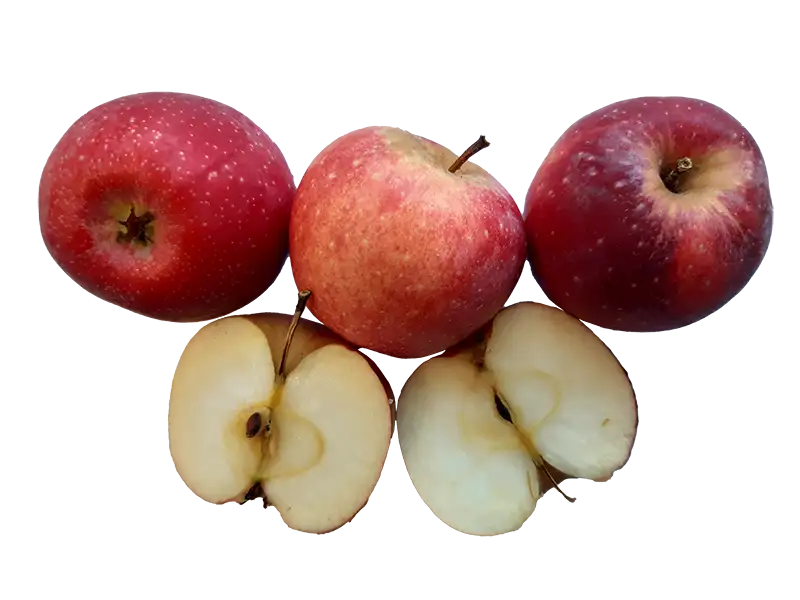

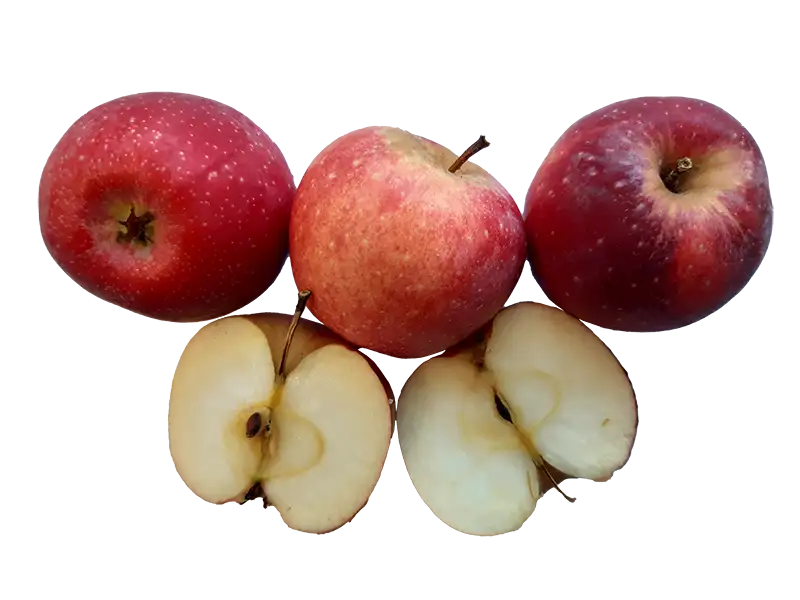

Nicht nur der Harburger Obst- und Gartenbauverein schätzt den Apfelbaum Florina, wie er in so manchem Garten für Freude, aber auch manches Kopfkratzen sorgt.

Seit 1977 wird die sortengeschützte Florina gehandelt und hatte ursprünglich die Zuchtbezeichnung „Querina“. Entstanden ist sie aus einer Mehrfachkreuzung von fünf Apfelsorten, darunter Golden Delicious, der in so vielen modernen Sorten eingekreuzt ist. Jonathan ist für die Rotfärbung verantwortlich.

Die Leute essen die Äpfel direkt oder verarbeiten sie.

Wohl ist Florina schorfresistent, worauf man es wohl bei der Kreuzung unter anderem abgesehen hatte. Doch wer sehr anspruchsvoll ist, könnte unter Umständen mit Fruchtqualität und Ertragshöhe nicht vollumfänglich zufrieden sein.

Die Lagerfähigkeit ist ein großer Pluspunkt, doch wird auch Fleischbräune beklagt, wie sie bei niedrigen Temperaturen gerade bei dieser Sorte gerne entsteht.

Wer einen Florina im Garten hat, sollte auch einigermaßen Freude an der Baumpflege haben. Schließlich zielt der Erhaltungsschnitt darauf ab, die Krone ausreichend auszulichten. Sogar Sommerschnitt ist im konkreten Fall zu empfehlen. Selbst während der Vollertragsphase wächst der Florina-Apfelbaum mittelstark bis stark. Dafür verzweigen sich die Äste aber auch ausreichend.

Wenn Florina trägt, verformt sich die Krone gerne, dafür setzt im Folgejahr gerne der Ertrag ganz aus. Man spricht hier von der sogenannter „Alternanz“. Durch Fruchtausdünnung kann diese Eigenschaft etwas gehemmt werden.

Generell ist eine geschützte Lage wie das Harburger Tal günstig, ebenso leichtere Böden.

Erfreulich ist die Tatsache, dass die Sorte zu den Pollenspendern gehört und die Blüte unempfindlich ist. Solche Eigenschaften sind im Streuobstanbau sehr wertvoll, auch wenn dort bevorzugt alte Sorten zur Geltung kommen sollen und entsprechend gefördert werden.

Es macht sicher Sinn, für Bewährtes ebenso offen zu sein wie für Neues. Schon in der Bibel wird gleichnishaft von einem „Hausvater“ gesprochen, „der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt.“ (Matthäus 13, Vers 52.) Ebenso sollte man es mit der Kenntnis von Obstsorten halten, um mehrere Bedürfnisse im Blick zu behalten.

Steckbrief:

Baum: stärker wachsend, dichte, gut verzweigende Krone, Früchte hängen windfest bis zur Baumreife

Blüte: mittelfrüh, nicht empfindlich, guter Pollenspender

Schale: fest bis hart, karminrot mit hellen Schalenpunkten, bläulich beduftet

Frucht: festes Fruchtfleisch, wenig saftig, mild säuerlich

Pflückreife: Ende September

Genussreife: Oktober

Haltbarkeit: ca. Februar

Ralf Hermann Melber, 8. Februar 2025

von admin | 10.02.2025 | Obstbaumgruppe

Ca. 1985 gab es in Heroldingen eine Initiative, bei der sich ein späterer Harburger Stadtrat besonders darum bemühte, Obstbäume im alternden kommunalen Bestand nachzupflanzen. Eine Schar Dorfbewohner setzte verschiedene Apfel- und u.a. auffällig viele Pflaumen- und wenige Sauerkirschbäume. Weiter wurden einige Birnbäume gepflanzt, darunter meistens die allgemein empfohlene Sorte Alexander Lucas.

Mit den Jahren stellte sich heraus, dass die Fruchtqualität zu wünschen übrigließ. Es bildeten sich qualitativ nicht sehr wertvolle „Jungfernfrüchte“, weil meist die nötigen Pollenspender-Birnbäume in unmittelbarer Umgebung fehlten. Zudem ist die Blüte von Alexander Lucas frostempfindlich, was den sonst eher zuverlässigen Ertrag schmälert.

Erst ab dem Jahr 2018 erfolgte die gezielte Pflanzung von Pollenspendersorten wie z.B. „Gräfin von Paris“, „Doppelte Philippsbirne“ oder „Gute Luise“ in möglichst unmittelbarer Nähe der Alexander-Lucas-Standorte im Heroldinger Ried.

Woher stammt die Sorte eigentlich? Der Name verrät den Finder, den Franzosen Alexandre Lucas. Der fand den ersten Birnbaum dieser Sorte in einem Wald im französischen Blois um ca. 1870, also um die Zeit, als auch Heroldinger in den Krieg gegen Frankreich zur Zeit Bismarcks zogen und als Dank für Ihre Rückkehr auf dem Pfaffenberg eine „Sedanseiche“ pflanzten, die später dem örtlichen Kiesabbau weichen musste. Nicht weit davon stehen heute die erwähnten Alexander-Lucas-Bäume und erinnern somit durch ihren Mutterbaum ersatzweise an jene Kriegszeit.

Ab 1874 gelangte die Birne „Alexander Lucas“ in den Handel und ist bis heute auch im Erwerbobstanbau beliebt. Bei Versteigerungen in Heroldingen finden sie sicheren Absatz.

Die Baumkronen sind jedoch nicht leicht zu erziehen. Zwar bildet sich ein dominanter Mitteltrieb, doch vernünftige Leitäste, die dem Kronenaufbau dienen, sind wegen dünner, langer, schleudernd wachsender Triebe schwer herzustellen. Selbst in späteren Jahren sind immer wieder Schnittmaßnahmen erforderlich, weshalb diese Birnbaumart zu den eindeutig aufwändigeren gehört, was den Pflegeaufwand betrifft.

Steckbrief:

Baum: Wuchs mittelstark bis stark, dominanter Mitteltrieb, keine besonderen Standortansprüche, aber Chlorose auf kalkhaltigen Böden

Blüte: mittelfrüh, empfindlich, triploid

Schale: typisch grün, bei Vollreife hellgelb und sonnenseits manchmal orange Deckfarbe

Frucht: weißes Fruchtfleisch, sehr saftig und schmelzend, meist süßlich

Pflückreife: Anfang Oktober

Genussreife: Ende Oktober

Haltbarkeit: Ende Dezember