von admin | 10.02.2025 | Obstbaumgruppe

Nicht nur der Harburger Obst- und Gartenbauverein schätzt den Apfelbaum Florina, wie er in so manchem Garten für Freude, aber auch manches Kopfkratzen sorgt.

Seit 1977 wird die sortengeschützte Florina gehandelt und hatte ursprünglich die Zuchtbezeichnung „Querina“. Entstanden ist sie aus einer Mehrfachkreuzung von fünf Apfelsorten, darunter Golden Delicious, der in so vielen modernen Sorten eingekreuzt ist. Jonathan ist für die Rotfärbung verantwortlich.

Die Leute essen die Äpfel direkt oder verarbeiten sie.

Wohl ist Florina schorfresistent, worauf man es wohl bei der Kreuzung unter anderem abgesehen hatte. Doch wer sehr anspruchsvoll ist, könnte unter Umständen mit Fruchtqualität und Ertragshöhe nicht vollumfänglich zufrieden sein.

Die Lagerfähigkeit ist ein großer Pluspunkt, doch wird auch Fleischbräune beklagt, wie sie bei niedrigen Temperaturen gerade bei dieser Sorte gerne entsteht.

Wer einen Florina im Garten hat, sollte auch einigermaßen Freude an der Baumpflege haben. Schließlich zielt der Erhaltungsschnitt darauf ab, die Krone ausreichend auszulichten. Sogar Sommerschnitt ist im konkreten Fall zu empfehlen. Selbst während der Vollertragsphase wächst der Florina-Apfelbaum mittelstark bis stark. Dafür verzweigen sich die Äste aber auch ausreichend.

Wenn Florina trägt, verformt sich die Krone gerne, dafür setzt im Folgejahr gerne der Ertrag ganz aus. Man spricht hier von der sogenannter „Alternanz“. Durch Fruchtausdünnung kann diese Eigenschaft etwas gehemmt werden.

Generell ist eine geschützte Lage wie das Harburger Tal günstig, ebenso leichtere Böden.

Erfreulich ist die Tatsache, dass die Sorte zu den Pollenspendern gehört und die Blüte unempfindlich ist. Solche Eigenschaften sind im Streuobstanbau sehr wertvoll, auch wenn dort bevorzugt alte Sorten zur Geltung kommen sollen und entsprechend gefördert werden.

Es macht sicher Sinn, für Bewährtes ebenso offen zu sein wie für Neues. Schon in der Bibel wird gleichnishaft von einem „Hausvater“ gesprochen, „der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt.“ (Matthäus 13, Vers 52.) Ebenso sollte man es mit der Kenntnis von Obstsorten halten, um mehrere Bedürfnisse im Blick zu behalten.

Steckbrief:

Baum: stärker wachsend, dichte, gut verzweigende Krone, Früchte hängen windfest bis zur Baumreife

Blüte: mittelfrüh, nicht empfindlich, guter Pollenspender

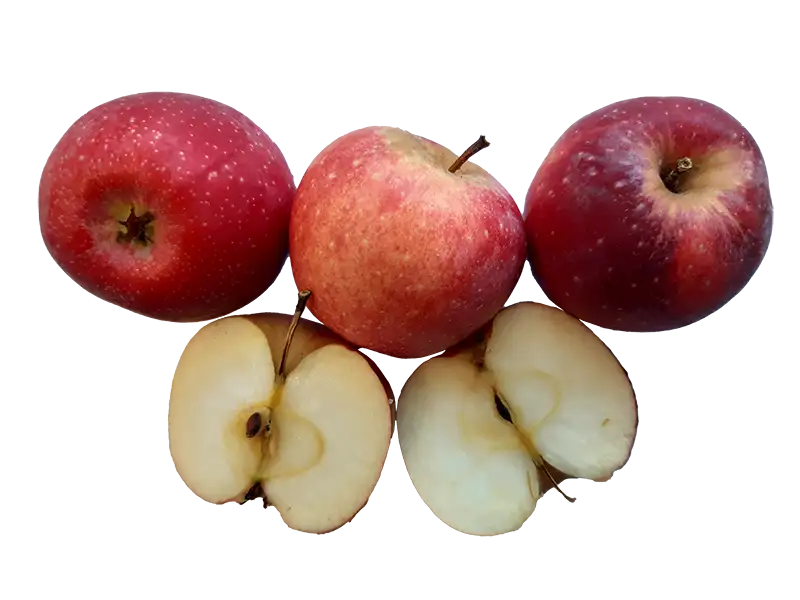

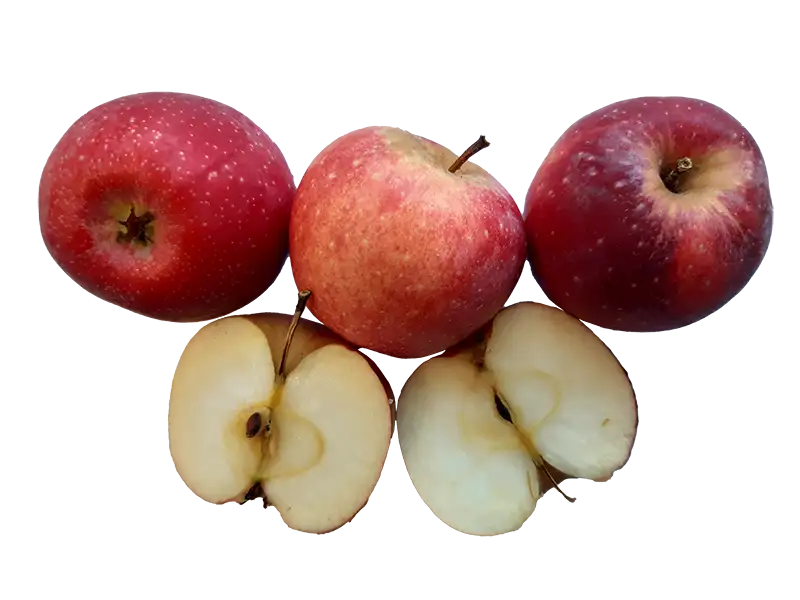

Schale: fest bis hart, karminrot mit hellen Schalenpunkten, bläulich beduftet

Frucht: festes Fruchtfleisch, wenig saftig, mild säuerlich

Pflückreife: Ende September

Genussreife: Oktober

Haltbarkeit: ca. Februar

Ralf Hermann Melber, 8. Februar 2025

von admin | 10.02.2025 | Obstbaumgruppe

Ca. 1985 gab es in Heroldingen eine Initiative, bei der sich ein späterer Harburger Stadtrat besonders darum bemühte, Obstbäume im alternden kommunalen Bestand nachzupflanzen. Eine Schar Dorfbewohner setzte verschiedene Apfel- und u.a. auffällig viele Pflaumen- und wenige Sauerkirschbäume. Weiter wurden einige Birnbäume gepflanzt, darunter meistens die allgemein empfohlene Sorte Alexander Lucas.

Mit den Jahren stellte sich heraus, dass die Fruchtqualität zu wünschen übrigließ. Es bildeten sich qualitativ nicht sehr wertvolle „Jungfernfrüchte“, weil meist die nötigen Pollenspender-Birnbäume in unmittelbarer Umgebung fehlten. Zudem ist die Blüte von Alexander Lucas frostempfindlich, was den sonst eher zuverlässigen Ertrag schmälert.

Erst ab dem Jahr 2018 erfolgte die gezielte Pflanzung von Pollenspendersorten wie z.B. „Gräfin von Paris“, „Doppelte Philippsbirne“ oder „Gute Luise“ in möglichst unmittelbarer Nähe der Alexander-Lucas-Standorte im Heroldinger Ried.

Woher stammt die Sorte eigentlich? Der Name verrät den Finder, den Franzosen Alexandre Lucas. Der fand den ersten Birnbaum dieser Sorte in einem Wald im französischen Blois um ca. 1870, also um die Zeit, als auch Heroldinger in den Krieg gegen Frankreich zur Zeit Bismarcks zogen und als Dank für Ihre Rückkehr auf dem Pfaffenberg eine „Sedanseiche“ pflanzten, die später dem örtlichen Kiesabbau weichen musste. Nicht weit davon stehen heute die erwähnten Alexander-Lucas-Bäume und erinnern somit durch ihren Mutterbaum ersatzweise an jene Kriegszeit.

Ab 1874 gelangte die Birne „Alexander Lucas“ in den Handel und ist bis heute auch im Erwerbobstanbau beliebt. Bei Versteigerungen in Heroldingen finden sie sicheren Absatz.

Die Baumkronen sind jedoch nicht leicht zu erziehen. Zwar bildet sich ein dominanter Mitteltrieb, doch vernünftige Leitäste, die dem Kronenaufbau dienen, sind wegen dünner, langer, schleudernd wachsender Triebe schwer herzustellen. Selbst in späteren Jahren sind immer wieder Schnittmaßnahmen erforderlich, weshalb diese Birnbaumart zu den eindeutig aufwändigeren gehört, was den Pflegeaufwand betrifft.

Steckbrief:

Baum: Wuchs mittelstark bis stark, dominanter Mitteltrieb, keine besonderen Standortansprüche, aber Chlorose auf kalkhaltigen Böden

Blüte: mittelfrüh, empfindlich, triploid

Schale: typisch grün, bei Vollreife hellgelb und sonnenseits manchmal orange Deckfarbe

Frucht: weißes Fruchtfleisch, sehr saftig und schmelzend, meist süßlich

Pflückreife: Anfang Oktober

Genussreife: Ende Oktober

Haltbarkeit: Ende Dezember

von admin | 26.11.2024 | Obstbaumgruppe

Für Ausgleichsflächen werden oftmals etliche Obstbäume auf irgendwelche Flächen gepflanzt. Doch um die spätere Pflege und Fürsorge für die Bäume ist es häufig sehr schlecht bestellt.

Die Stadt Harburg stemmt sich gegen diesen Trend, indem besonders die Obstbaumfreunde ein Auge darauf werfen. Darunter befinden sich Leute aus dem Stadtrat, dem Obst- und Gartenbauverein und sonstige Akteure.

Speziell eine Fläche bei Spielberg nahe Mauren sowie eine weitere an der zentralen Kläranlage der Stadt nahe Brünsee erhielten eine großzügige Nachpflanzung durch den rührigen Bauhof, nachdem bis zu zwei Drittel der Bäume durch verschiedene Faktoren verschwunden waren.

Ein besonders kräftig wachsender Apfelbaum, der regelmäßig trägt, steht in einer von vier Reihen an der Kläranlage. Bei einer Bestimmungsaktion stellte sich heraus, dass es sich um Schneideräpfel handelt, die aus der Schweiz – genauer dem Kanton Zürich – stammen. Es liegt wohl an einem Zahlendreher, dass die erste Erwähnung mal mit 1746, mal mit 1764 angegeben wird.

Schneiderapfelbäume – deren Ursprung auf einen Wildling zurückzuführen sind, werden sehr gerne als Stammbildner verwendet, um gerade Bäume zu ziehen und darauf andere Sorten – besonders schwach wachsende – zu veredeln. Doch wenn es um landschaftsprägende Bäume geht, sollte diese Sorte ebenfalls berücksichtigt werden. Die Früchte locken mit ihrer Optik. Feuerbrand, Schorf, Mehltau und Obstbaumkrebs sind wohl selten ein Thema. Die Äpfel können gegessen werden, sind aber vorwiegend zum Kochen, Backen und als Saft geeignet.

Die Frosthärte, die sich in rauen Höhenlagen bis ca. 1000 m bewährt hat, spricht ebenfalls für solche Bäume. Wie bei triploiden Sorten üblich, wächst auch der Schneiderapfelbaum stark und stellt dies zwischen der abgegangenen Spornburg Wöllwarth und dem Quellenort Brünsee unter Beweis.

Das Verhältnis zwischen Zucker und Säure ist ausgewogen. Generell ist es natürlich so, dass die Geschmäcker verschieden sind. Der Baum ist jedenfalls noch jung genug, um die Früchte auszuprobieren und sich zu überlegen, ob Schneideräpfel aus Gründen der breiteren Vielfalt nicht auch woanders vermehrt gepflanzt werden können.

Steckbrief:

Baum: stark- und breitwüchsig, gering anfällig für Mehltau, Feuerbrand, Schorf oder Krebs

Schale: goldgelb, sonnenseits verwaschen rötlich, erhabene Schalenpunkte lassen sie rau erscheinen

Frucht: mittelroß, weißes, festes Fruchtfleisch

Blüte: mittelspät, gering frostanfällig, schlechter Pollenspender

Pflückreife: Anfang Oktober

Genussreife: November

Haltbarkeit: längstens März

Ralf Hermann Melber, 24. November 2024

von admin | 11.11.2024 | Obstbaumgruppe

Der deutlich kleinere Nachbarbaum des Kugelapfelbaums bei Mauren an der Straße Richtung Ebermergen ist eine Oberdiecks Renette, wie sie um 1850 in Cannstatt (heute Stuttgart – Bad Cannstatt) gefunden worden ist. Wirkte in Bayern im vorigen Jahrhundert mit Korbinian Aigner ein berühmter, katholischer „Apfelpfarrer“, so gab es im Raum Hannover mit Johann Georg Conrad Oberdieck einen ähnlich veranlagten lutherischen Geistlichen (1794 – 1880). Offensichtlich faszinierte beide dieser Bereich der Schöpfung, sodass sie einiges ihrer Nachwelt hinterlassen haben. Gemeinsam mit dem Deutschen Pomologenverein verleiht die hessische Stadt Naumburg alle Jahre den Oberdieckpreis an solche, die Pflanzengenetik im Obstbau erhalten.

Wer haltbare Früchte sucht, die süßsäuerlich schmecken, wird mit der Oberdiecks Renette zufrieden sein. Zur Erntezeit Anfang Oktober soll man sie pflücken, doch muss man sich mit dem Genuss bis zum ersten Quartal des Folgejahrs gedulden. Mit der Zeit färben sich die Früchte goldgelb.

Der oben erwähnte Baum wird den alten Kugelapfelbaum im Wuchs wohl nicht mehr einholen. Anfangs gedeiht er mittelstark, später schwächer. Dafür kann man mit einem regelmäßigen, ordentlichen Ertrag rechnen. Die offene Lage bei Mauren tut ihm gut und offensichtlich ist dort der Boden durchlässig genug. Andernfalls muss mit Mehltau oder Krebs gerechnet werden. Die Anfälligkeit für den Schorfpilz ist ebenfalls ein Manko. Dafür ist der geringe Pflegeschnittaufwand nach erfolgter Erziehungsschnittphase in den Anfangsjahren ein Plus.

Die Pollenspendereigenschaften dürften noch näher zu erforschen sein.

Insgesamt muss man sich wundern, dass es bei dieser Vielfalt an Sorten für jeden Geschmack noch erforderlich ist, mit gelben Bändern um Bäumen zum Ernten von Früchten zu animieren. Der moderne Gaumen scheint immer mehr in eine bestimmte Geschmacksrichtung erzogen worden zu sein. Vielleicht kann man ihn ja etwas austricksen, indem allzu süßer Mahlzeit manch eher säuerliche Frucht vorausgeht. Mit der Oberdiecks Renette handelt es sich jedenfalls um einen Tafelapfel.

Steckbrief:

Baum: Wuchs zuerst mittelstark, dann schwach, Krone hochkugelig, bevorzugt windoffene Lagen und lockere Böden

Schale: gelbgrüne Grundfarbe, später goldgelb

Frucht: grünlich weißes Fleisch, nicht sehr saftig, mild süßsäuerlich mit gewissem Aroma

Blüte: mittelspät bis spät

Pflückreife: Anfang Oktober

Genussreife: Januar

Haltbarkeit: März

Ralf Hermann Melber, 10. November 2024

von admin | 15.10.2024 | Obstbaumgruppe

In früheren Zeiten ist der Apfel mit dem Namen Jakob Lebel weit bekannter gewesen als heute. Besonders Bäckereien schätzten ihn. Am Großen Reisberg in Heroldingen steht noch ein solcher Apfelbaum, dessen Frucht 1922 unter den Äpfeln zu den drei Reichsobstsorten gezählt wurde.

„Zufallssämlinge“ nennt man Apfelbäume, die – aus einem Kern entstanden – ohne Veredelung „zufällig“ eine durchaus brauchbare Frucht hervorbringen. So verhält es sich auch mit jenem Bäumchen, das im nordfranzösischen Armiens ein gewisser Jaques Lebel 1825 gefunden und anschließend aufgezogen hat. Eine Baumschule Leroy brachte den Jakob (französisch: „Jaques“) Lebel, benannt also nach jenem Finder, ab 1849 in den Handel. Zur Orientierung: In diesem Jahr wurde die Riesbahnstrecke zwischen Donauwörth und Nördlingen für den Betrieb freigegeben. Harburg wurde im selben Jahr zur Stadt erhoben.

Der Referenzbaum in Heroldingen hat eigentlich einen geraden Stamm, was darauf hindeutet, dass möglicherweise eine Stammzwischenveredelung vorgenommen worden war. Schließlich neigen die Jungbäume dieser Sorte häufig zur Bildung eines Schrägwuchses, was an vielen Orten gut zu beobachten ist. Man tut wohl gut daran, bei Bäumen dieser Art mehr als einen Pfahl zu setzen und die Stützen dementsprechend nicht zu früh abzubauen, will man dieses Merkmal beim älteren Baum nicht charakteristisch „verewigen“. Veredelung auf einen Stammbildner (Jakob Fischer hierfür gut geeignet) ist hier – wie beim Heroldinger Baum wohl wie erwähnt geschehen – ratsam.

Ob als Tafel-, Wirtschafts- oder Saftapfel: besonders zum Backen ist der Jakob Lebel sehr begehrt und bleibt weiter zu empfehlen. Bäckereien oder Konditoreien sollten unbedingt darauf zurückgreifen, aber auch Hausfrauen und -männer können ihrem Apfelstrudel usw. damit eine besondere Geschmacksnote verleihen. Nicht umsonst heißt die Frucht bei den Schweizern „Chüechliapfel“.

Der Jakob Lebel trägt gut, aber „alternierend“, d.h. in der Regel alle zwei Jahre, wie Bauminhaber dieser Sorte jahrzehntelang beobachten. Wenn die guten Verwertungseigenschaften des Jakob Lebel wieder mehr ins Bewusstsein kommen, könnte der eine oder andere Jungbaum mehr gepflanzt werden. Ein weiterer Pluspunkt besteht darin, dass die Sorte recht gut mit rauen Lagen zurechtkommt.

Steckbrief:

Baum: stark wachsend, breit ausladend, im Alter fast waagrechte Leitäste, für raue Lagen geeignet

Blüte: lang anhaltend, schlechter Pollenspender (triploid)

Schale: gelbgrün, später hellorange, Sonnenseite rot gestreift bzw. „geflammt“

Frucht: mittelgroß bis groß, Schale mit der Zeit auffallend fettig, sehr saftig, später mürbe und leicht säuerlich

Pflückreife: ab Ende September

Genussreife: Oktober

Haltbarkeit: bis längstens Januar

Ralf Hermann Melber, 13. Oktober 2024

von admin | 28.03.2023 | Obstbaumgruppe

Heroldingen hat einen hohen Streuobstwiesenbestand. In Spielplatznähe befinden sich einige der viel zu wenigen Bäume des Berner Rosenapfels. 1865 ist dieser Schatz erstmals als Sämling in Oppligen (Schweiz) aufgegangen und durch ständige Vermehrung ab 1888 auch in Deutschland verbreitet. Aus alten Apfelsorten sind wichtige sekundäre Pflanzenstoffe nicht herausgezüchtet. Es geht um Polyphenole. Die Braunfärbung des Fruchtfleisches, die sie verursachen, war der Lebensmittelindustrie ein Dorn im Auge. Also züchtete man aus den meisten neueren Sorten die Polyphenole weitgehend heraus und zahlt bis heute einen hohen Preis auf Kosten blutzuckersenkender und antimikrobieller Eigenschaften (Entzündungshemmung, Krebsvorbeugung, Hemmung von Prostatahyperplasie, Plaqueverminderung sowie bakterizide, blutdrucksenkende und verdauungsfördernde Wirkung). Zwar verursachen sie einen eher säuerlichen Geschmack, doch neutralisieren Polyphenole potenziell allergieauslösende Inhaltsstoffe in Äpfeln. Es gibt um die drei Millionen Apfelallergiker allein in Deutschland. Hamburg ist an und für sich durch seine Nähe zum „Alten Land“ reich mit alten Apfelsorten versorgt. Doch mussten vor wenigen Jahren erst Apfelproben aus unserer Heimat dorthin gesendet werden, bis ein Pressevertreter glücklich zurückschrieb: „Meine Tochter verträgt den Berner Rosenapfel!“ Dies dürfte für all jene gelten, die nicht hochkomplizierte Kreuzallergien haben. In solchen Fällen wäre ein Versuch sinnvollerweise ärztlich zu begleiten. Professor Carle von der Universität Hohenheim weist in dem äußerst empfehlenswerten NDR-Film „Unser Apfel: Masse statt Klasse?“ auf den hohen Nutzen der Polyphenole hin. Man brauche nicht aufwändig zu forschen, um solche Früchte zu bekommen: „Es gibt sie, sie müssen nur wieder genutzt, gepflegt und angebaut werden, dann stehen sie uns jederzeit zur Verfügung.“

Die Bäume des Berner Rosenapfels widerstehen Holz- und Blütenfrost gut und windgeschützte Lagen reduzieren die Schorfanfälligkeit. Geschmacklich erinnert der Apfel an Himbeeren. Er ist sehr gut zum Essen bzw. als Saft und Mus geeignet.

Schon die Farbe dieser Schweizer Sorte verrät die anthocyanreiche Wirkung als natürliches Antibiotikum.

Steckbrief:

Baum: hochkugelig, Leitästebildung erfordert Schnittkenntnisse

Schale: Grundfarbe grünlich gelb, Deckfarbe verwaschen dunkelkarminrot, lila bereift

Frucht: mittelgroß, Fleisch grünlich weiß, in Schalennähe oft rötlich, sehr saftig, eher süß mit erfrischender Säure

Blüte: frostwiderstandsfähig, guter Pollenspender

Pflückreife: ab Ende September

Genussreife: spätestens November

Haltbarkeit: bis ca. Februar

Ralf Hermann Melber ist Mitglied im Deutschen Pomologenverein und Obstbaumpfleger.

Ralf Hermann Melber, 26. Juni 2022